KNOWLEDGE & TOPICS ナレッジ&トピックス

ナレッジ&トピックス

5回シリーズで、決算の正確性を確保しつつ、決算早期化の実現へ向けた具体的アプローチ方法を提言していきます。前回までは、決算作業工程表の作成方法についてご紹介しましたが、第3回目の今回は、決算作業工程表作成後の改善に向けての具体的アプローチとして、ボトルネックの抽出について述べたいと思います。

■ ボトルネックの抽出

決算作業工程表作成後は、いよいよ早期化に向けた工程の改善に取り組みますが、まず早期化の観点からボトルネックの抽出をしていきます。

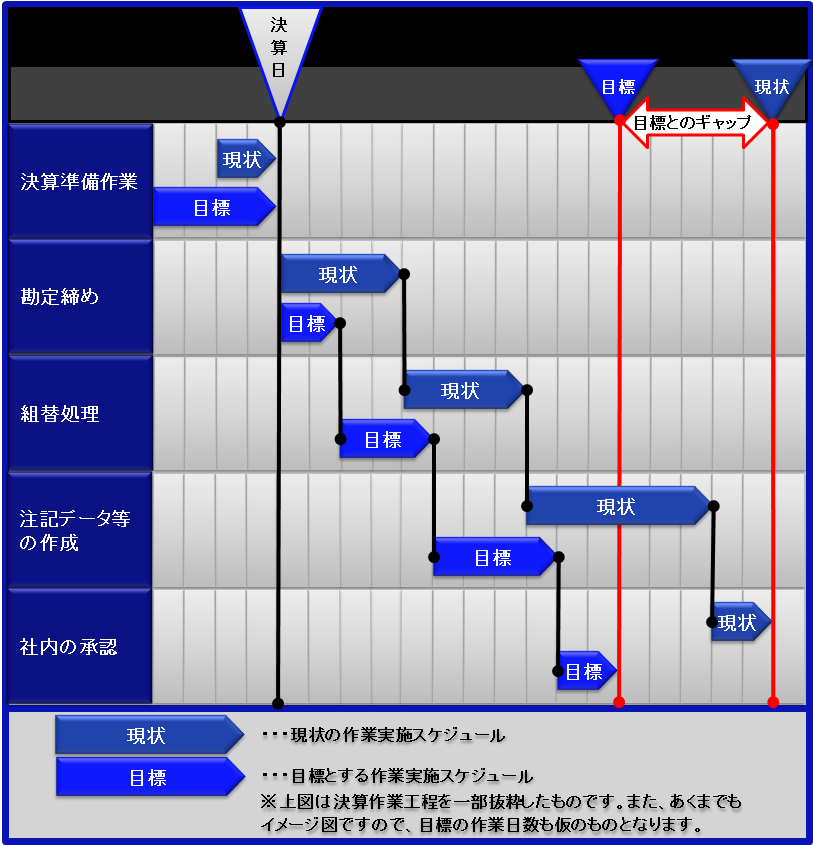

ボトルネックの抽出は、決算作業工程表(第2回参照)に基づいて実施しますが、そこでは、現状かかっている日数と将来的に達成しなければならない目標日数とを決算作業工程表上の大分類あるいは作業工程(大)の区分に当てはめ、どの区分で時間のロスが生じているかを確認し、目標日数よりも遅れている区分については、さらに作業工程(中)あるいは作業工程(詳細)レベルで分析し、ボトルネックとなっている工程を洗い出し、その改善を進めていきます(下図)。

このボトルネック抽出の際には、決算作業工程表に記載された工程のうち何が早期化阻害要因となっているかを分析しなければなりませんが、ここではクリティカルパスの考え方に基づいて分析をしていくのが有効です。すなわち一連の連続した作業工程のうち最も時間を要する工程のつながりをクリティカルパスとして洗出し、クリティカルパス上にある個々の作業工程がボトルネックとなります。したがって、このボトルネックとなっている工程を改善することで、決算作業全体を早期化することが可能となります。

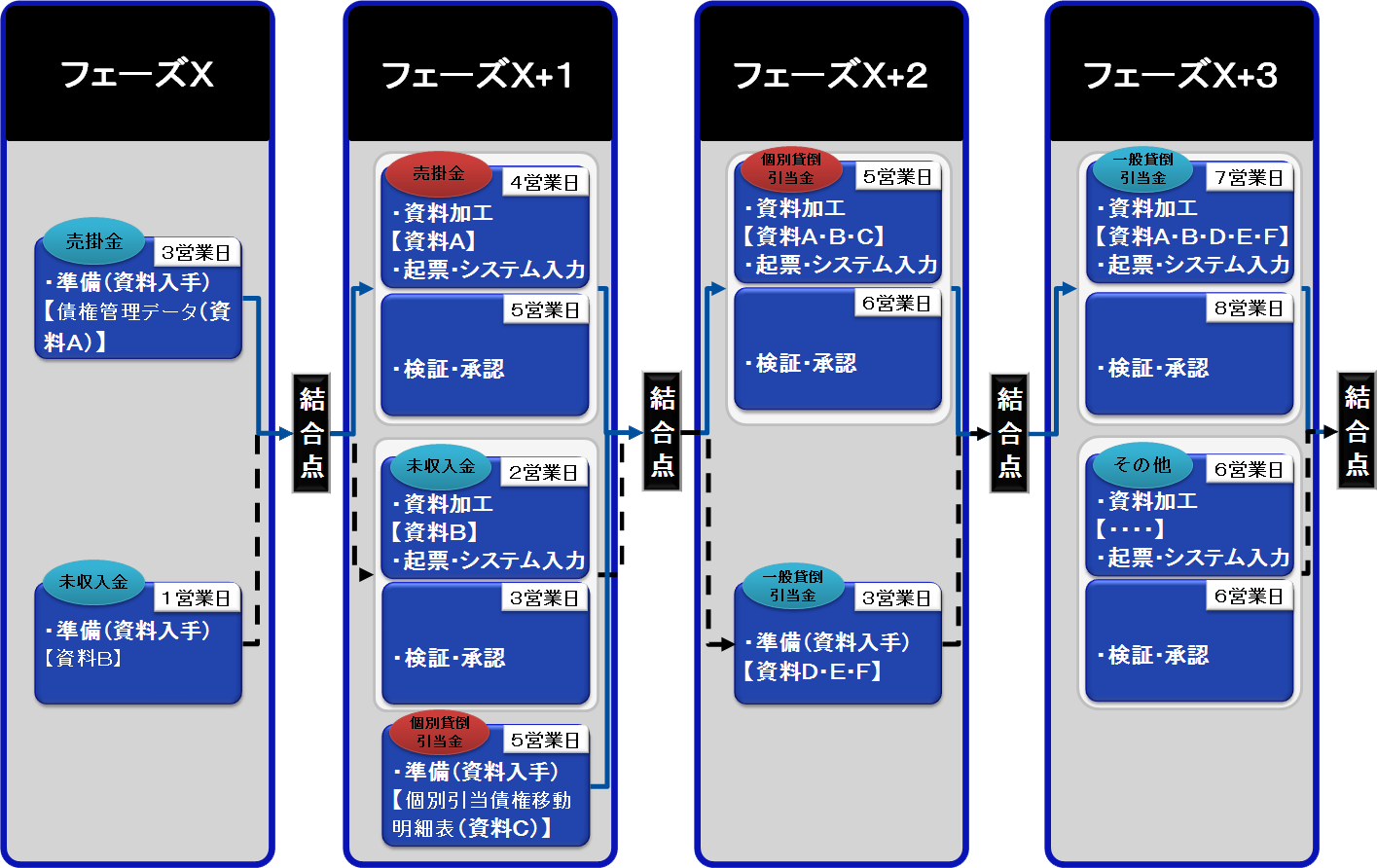

決算作業についてクリティカルパスを導き出すためには、作業単位(例えば、作業工程(中)・(詳細))相互間のつながりを明らかにし、フェーズごとに区分していく必要があります。このフェーズ区分を行うことにより、工程相互間の依存関係が明らかになり、前工程に依存する作業工程と依存しない作業工程に区分することができます。この内、同一フェーズ内で作業完了が最も遅延する作業工程のつながりがクリティカルパスであり、このクリティカルパス上の作業工程が早期化を阻害するボトルネックとなります。下図は、前号に記載した決算作業工程表(第2回参照)に基づいて作成したクリティカルパス(実線)の例示です。各フェーズの中で最も作業完了の遅い工程がボトルネックであることがわかります。

一般にフェーズ区分は、貸倒引当金、原価計算関連科目、振替・配賦関連科目、税金関連科目等で生じますが、これらに限らず、決算作業工程表上の「基礎資料」、「作成資料」、「作業工程(中)」、「作業工程(詳細)」、「締め日数」等に着目して、各工程の前後関係・相互依存関係を検討し、フェーズ区分を明らかにしていきます。このフェーズ区分の分析は、通常、経理部門における決算作業の詳細を理解している担当者でなければ実施困難と思われますが、フェーズ区分を実施する際にはできるだけこれを精緻に行い、その結果を決算作業工程表に記録すると有用です。前回、作業工程(詳細)は、作業実施者がどのような作業を実施するのかという観点ではなく、決算作業で作成される資料・情報等の成果物がどのような作業手順を経て完成するのかという観点から作成するべきであることを強調しましたが、フェーズ区分を行う際にも、これら資料・情報等の経路を見極めながら、それらのつながりを検討していくことが重要です。

フェーズ区分判定とそれに続く工程改善の際の留意事項は、以下の通りです。

次回はボトルネックの改善策について、具体的事例とともにご紹介します。