KNOWLEDGE & TOPICS ナレッジ&トピックス

ナレッジ&トピックス

6月4日、スマートフォン向け無料通信アプリを運営するLINE(ライン)が、今秋にも東京証券取引所とニューヨーク証券取引所(NYSE)またはナスダックへ同時に新規株式公開(IPO)する方向で協議を進めているとの報道がありました。まだ正式な決定ではないとされていますが、上場が実現すれば時価総額は1兆円を超えるとの見通しもあり、国内では最大規模となりそうです。

LINEの上場自体はまだ決まったものでありませんが、今後、IPOを検討している日本のベンチャー企業の中にも、日米同時上場を目指したり、あるいは同時上場ではなくとも、起業当初からグローバル市場を見据えて、将来的な海外市場への上場を視野に入れていくケースは、ますます増えてくるのではないかと思います。

5月23日に自民党より公表された「日本再生ビジョン」にも謳われているように、日本の成長戦略として、ベンチャー企業の創出・育成と日本企業全体の国際競争力およびコーポレートガバナンスの強化は不可欠となっています。したがって、これからは新興企業といえども、グローバル展開可能なビジネスモデルの構築だけでなく、それらビジネスの競争力を支え、土台となるコーポレートガバナンス等の仕組みにも、しっかりと目を向けていくことがポイントになってくると思います。グローバル展開可能な社内体制の整備を促進し、また同時に資金調達の多様化を図る意味では、IPOでの日米同時上場は一つの選択肢としてあり得るだろうし、将来的な海外市場への上場はより可能性の高い戦略として捉えるべきと考えます。

財務報告的な観点からは、日本企業がNYSE等に上場する場合、実務上はIFRSを適用することが現実的です。この点、昨年10月の連結財務諸表等規則の改正により、制度上は日本の未上場会社もIFRSを適用してIPOをすることが可能となっていますが、日本基準を適用してIPOをする場合とでは、準備すべき財務諸表の扱いが少し異なってきます。そこで本稿では、その内容について制度的な背景にも触れつつ解説したいと思います。

2013年10月28日、IFRS任意適用の要件緩和のための連結財務諸表規則等の改正が公布・施行されました。本改正は、金融庁企業会計審議会が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(2013年6月20日)を踏まえ、実施されたものです(関連記事は「IFRS任意適用拡大に向けた最近の動向」を参照)。

この改正により、IFRSの任意適用可能な「特定会社」の要件として、「上場していること」および「国際的な財務活動又は事業活動を行っていること」が削除され、「IFRSによる連結財務諸表の適正性確保への取組・体制整備をしていること※1」の要件を満たせば任意適用可能となりました(連結財務諸表規則第1条の2)。

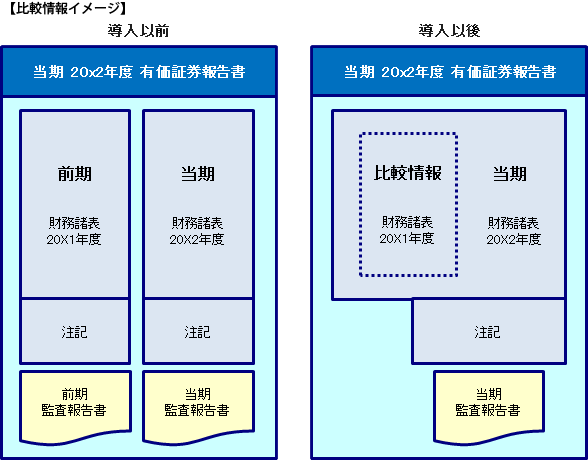

つまり、制度上は未上場会社でも、IFRSを適用してIPOをすることが可能となったわけですが、以下の通り、IFRSを適用してIPOを行う場合には、日本基準に基づく場合よりも、準備すべき連結財務諸表が1期分多いことになり、注意が必要になります。 ・ IFRSに基づいて作成した連結財務諸表を有価証券届出書に記載する場合は、比較情報を含む最近2連結会計年度(すなわち3期分の連結BS・PL等)を記載することが必要(IFRS第1号第21項、IAS第1号第38A項)。 ・ 監査報告書についても、当該比較情報を含む最近2連結会計年度の連結財務諸表への添付が必要。

※1 具体的には、①有価証券報告書において、連結財務諸表の適性性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること、および②指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していることを指す(連結財務諸表規則第1条の2)

1.財務諸表の遡及修正と比較情報

IFRSを適用してIPOを行う場合の方が、日本基準に基づく場合よりも、1期分多くなる理由は、日本の財務諸表に比較情報の概念が導入された際の措置と関係します。以下、順を追って説明します。

従来、日本の会計基準では、財務諸表の遡及修正は長年、行われていませんでした。しかし、IFRSとのコンバージェンスが進められた結果、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下、過年度遡及会計基準)が導入され、2011年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。これに伴い、会計方針・表示方法の変更、過去の誤謬の訂正があった場合には、過去の財務諸表にさかのぼって遡及処理することになっています※2

※2 変更・修正内容に応じて、遡及適用(会計方針の変更)、財務諸表の組替え(表示方法の変更)、修正再表示(過去の誤謬の訂正)に分けて定義されている。なお、会計上の見積りの変更については、その時点での合理的な見積りに基づくものである限りは過去の財務諸表に影響を与えるものではないとの考え方から、遡及処理されず、その影響は将来に向けて認識する。

この際、金融商品取引法上、新たに比較情報という制度が導入されました。比較情報とは、当事業年度・当連結会計年度に係る単体・連結財務諸表(附属明細表を除く)に記載された事項に対応する前事業年度・前連結会計年度に対応する事項をいいます(財規6条、連結財規8条の3)。

改正前までは、有価証券報告書には当期と前期の財務諸表が記載されていました。この場合の前期の財務諸表というのは、前期の有価証券報告書に記載されていたものがそのまま記載され、また監査報告書も前期分(写し)が添付されていました。

これに対して、過年度遡及会計基準の適用後は、前期の財務諸表は当期の財務諸表の一部を構成する比較情報として含められ、また監査意見は比較情報を含めた当期の財務諸表を対象として表明されることになっています※3。

※3 この点に関し、「監査基準の改訂に関する意見書」(2010年3月26日)では、「この比較情報としての前期の財務数値は、上述の新基準にしたがって修正されたものではあるが、前期に提出された財務諸表自体を全体として修正したものではなく、当期の財務諸表に含まれる比較情報の当期の財務数値に対応する前期の数値を期間比較の観点から、必要な限りで修正・記載したものであると位置づけられる。」とし、また「当事業年度における監査では、比較情報としての前期の財務数値については、限定された監査手続を行う」、「監査意見は当期の財務諸表に対してのみ言及し、比較情報には明示的に言及しない」と述べられている。

2.比較情報と新規上場時における有価証券届出書について

新規上場時に提出が必要となる有価証券届出書には、過去5期分の財務諸表の記載が求められていますが、このうち第二部「企業情報」の「経理の状況」には、最近2期分(上場申請直前期・直前々期)の連結・単体財務諸表(監査対象)が記載され、第三部「特別情報」には最近5期分の単体財務諸表のうち、第二部に記載したもの以外の財務諸表(監査対象外)が記載されることになっています(企業内容等の開示に関する内閣府令第2号の4様式) 。この新規上場時における有価証券届出書に関しては、比較情報の導入に伴って附則が新設されました。すなわち、直前々期と直前期、2期分の連結財務諸表には比較情報が含まれないこと、かつ直前々期の連結財務諸表は直前期の連結財務諸表に適用される会計方針等に従って作成することが求められています(連結財務諸表規則附則2項・3項、開示府令第2号様式「記載上の注意(60)」。単体も同様)。したがって、直前々期の連結財務諸表は直前期の比較情報ではなく、また監査報告書もそれぞれの年度を適用対象としています(監査証明府令第1条第1号、第4号)。

ただし上記附則2項・3項は、あくまで日本基準に基づいて連結財務諸表を作成する新規上場企業に適用されるものであり、特定会社に該当する新規上場企業がIFRSに基づいてIPOを行う場合には適用されません。その結果、 比較情報を必要とするIFRSによりIPOを行う場合には、比較情報を含まない日本基準に基づく場合よりも、準備すべき連結財務諸表が1期分多いことになり、監査報告書についても、当該比較情報を含む最近2期分の監査証明が必要となります。

このような特殊な扱いになっているのは、IPOの際には、上場制度上、最近2期分の監査証明が求められていることと関係します。比較情報の導入に伴って、前期の財務諸表の位置付けが変わり、従来、添付されていた監査証明は当期分のみとなったことから、新規上場の際には、比較情報の考え方を適用せず、2期分の財務諸表とそれぞれに対する監査証明を求める一方、財務諸表の遡及修正は適用する措置を取ったものと考えます。

基準の改正はもう以前のことでしたが、上場を検討されているベンチャー企業の方々の参考までにと考え、今回は制度的な中身について、少し詳しく解説しました。IFRSによるIPOというのは、これまで選択肢としてなかったでしょうし、実際、上場準備だけでも大変なのに考えられない、という声も聞こえてきそうです。

しかし、日本基準とIFRSのコンバージェンスを通じて、両者の差異は相当程度解消してきています。また、日本の会計基準にIFRSを取り込むエンドースメント方式「日本版IFRS(J-IFRS)」も導入の方向で動いています。IFRS導入には、財務報告の透明性の向上、グローバルな資金調達の多様化とコストの削減、コーポレートガバナンスの強化、IR活動への寄与等、多くのメリットが挙げられます。IFRS導入に伴う負担が任意適用の促進を妨げているのは事実ですが、逆にベンチャー企業のメリットを活かし、ビジネスラインがシンプルな段階からIFRSに適応し得る体制や仕組みを構築していくことにより、コストベネフィットをより高めることは可能と考えます。

最近、ベンチャー企業の経営陣の方々と話をしていて感じるのは、上場準備段階から、しっかりとしたガバナンス体制を敷いておきたいと考えているケースが、相対的に増えていることです。以前であれば、上場審査をクリアすることを一つの目線としていることが多かったですが、今はそのレベルにこだわらずに、自社としてあるべきコーポレートガバナンスを志向していることを感じます。日本経済の成長にはベンチャー企業の育成と国際競争力の強化は不可欠です。今までにないよりグローバル志向の強い、多様なベンチャー企業が、日本経済を引っ張っていくことを大いに期待しています。